三秦都市报-三秦网讯(记者 赵争耀)牛、羊、鹿、中华圆田螺、河蚌、粟、水稻、小麦......随着西安太平遗址考古工作的不断推进,大量的动植物遗存被发现。1月12日,在2022年度陕西重要考古发现新闻发布会上,考古专家称,动植物遗存的出土表明太平遗址先民采取了种植、采集、家畜饲养、渔猎等多种生业模式。

太平遗址位于西安市西南方向大约15公里,是一处客省庄二期文化大型聚落遗址。自2021年3月起,联合考古队对太平遗址开展了科学系统的考古发掘与研究。2022年,考古队陆续在太平遗址发现了东西并列的双环壕结构、半地穴式建筑,以及20余座客省庄二期文化时期的墓葬。

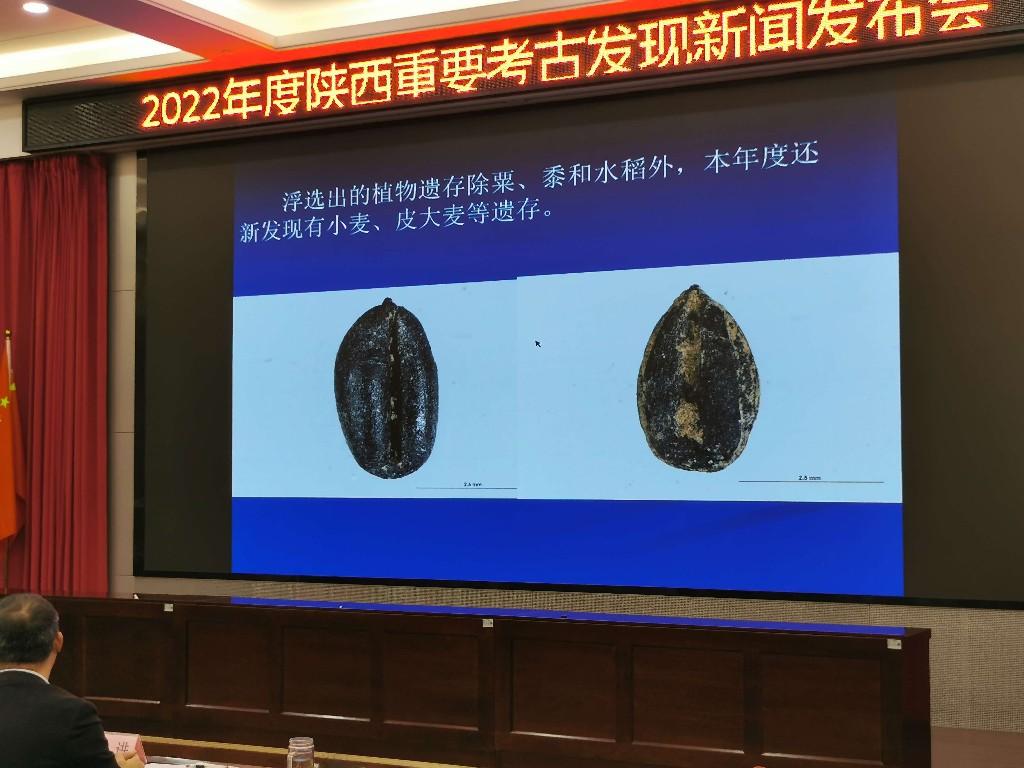

尤其令人兴奋的是,在各类遗迹中发现了大量的动植物遗存。“出土动物骨骼遗存主要有猪、羊、牛等家畜,也有鹿、中华圆田螺、河蚌等野生动物;浮选出植物遗存包括粟、黍、水稻、小麦、大麦等。”中国社会科学院考古研究所研究员王小庆称,这些动植物遗存的发现,表明太平遗址先民采取了种植、采集、家畜饲养、渔猎等多种生业模式,为了解先民对自然资源开发、生态环境变迁和人地关系提供了重要依据。特别是小麦的发现为了解小麦东传路线提供了明确的证据。

此外,在各类遗迹内出土有丰富的、年代特征鲜明的陶器、石器、骨角器、蚌器和玉器等遗物,为准确了解太平遗址的文化内涵和年代信息提供了科学依据。出土陶器几乎涵盖了所有客省庄二期文化中常见的器类和组合,主要有斝、鬲、盉、鬶、盆、尊、绳纹平底罐、喇叭口高领折肩篮纹罐、带塔式盖敛口折肩瓮、各类单耳罐(杯)、双耳罐、双大耳罐、三耳罐等,有助于进一步了解客省庄二期文化的文化内涵与性质。

王小庆表示,太平遗址“环壕-居址-墓葬”三位一体的系统发掘显示,太平遗址是迄今为止在关中地区发现的规模最大、保存最完整的龙山时代环壕聚落遗址,填补了空白,为了解黄河中游地区文明起源和早期发展提供了更为全面的信息。关中地区是中华文明起源、发展的核心区域之一,太平遗址的考古资料弥补了这一核心区域文明化进程探索的薄弱环节。