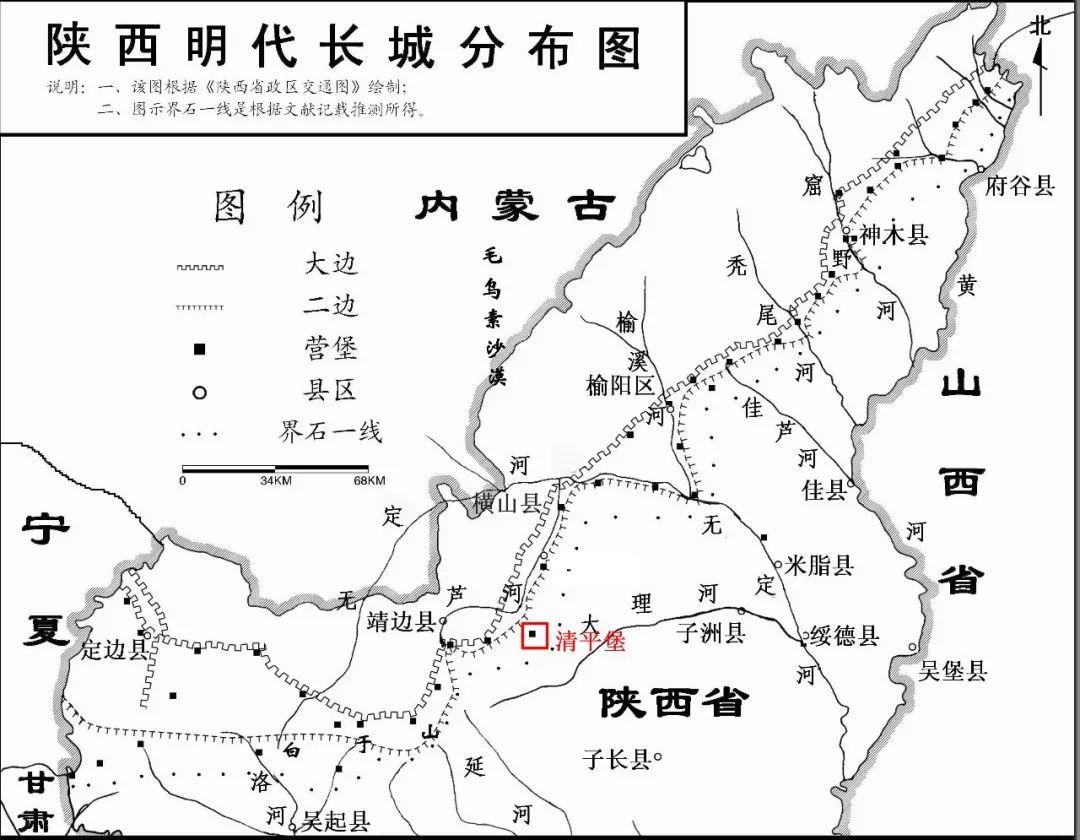

三秦都市报—三秦网讯(记者 赵争耀)经过抢救性发掘,位于毛乌素沙漠中的一座明代长城城堡——清平堡遗址显露“真容”。1月12日,记者从2022年度陕西重要考古发现新闻发布会上了解到,经过考古工作者不懈努力,目前已在清平堡遗址揭露出中心楼、南门及瓮城、显应宫、民居与商铺、堡外的寺院等遗迹,出土大量建筑构件、生活用瓷碎片、彩绘泥塑神像。考古证实,该遗址具有军事和商贸双重功能,在使用过程中,营堡内及周边发生的更多是文化交流和民族融合。

清平堡遗址位于陕西靖边县杨桥畔镇东门沟村,为明代延绥镇长城三十六营堡之一,同时也是明蒙之间互市的场所之一。堡内外高低起伏,为流沙覆盖。“3年来,我们在清平堡遗址揭露出中心楼、南门及瓮城、显应宫、民居与商铺、堡外的寺院等遗迹。”据陕西省考古研究院副研究员于春雷介绍,中心楼原本为一座高台楼阁建筑,位于清平堡的规划中心位置,现仅存台体部分,台体下设四出券洞,连接堡内四条主干街道。中心楼本身及其在城址中的建筑布局,最早可追溯到汉代的市场,反映出营堡的商业功能属性,这是营堡自我定位的一个体现。

另外,南门及瓮城址的军事防御属性则是营堡修建时自我定位的另一个体现。在中心楼南侧街道两侧清理出分布有较为密集的小型建筑10余间,这批建筑分布密集,多为“一宇两内”的结构,住房内有砖砌火炕,院落中有碾房或磨房的遗迹,为当时驻堡军民居住的普通民居和商铺。这样格局的民居建筑,一直延续到现代,在当地还是占据主流地位。这些遗迹反映了在清平堡中北方文化与中原文化的交流融合的情况。

显应宫位于中心楼西侧偏北,平面为长方形。建筑结构保存完整,由砖砌的照壁、大门、院墙、戏台、东西两庑、正殿、寝宫等部分组成,整体呈轴对称分布。显应宫的前朝后寝、戏台与照壁、东西两庑的结构,都体现出浓厚的中原文化因素。在东西两庑出土的泥塑神像可分为两大类,分别是明朝风格的形象和蒙古风格的形象,反映出当时在清平堡内,蒙汉两族人民交流融合、平等共处的情况。营堡外侧护城墩南侧的寺庙遗址,位于营堡西侧护城墩南侧,为一处南北向长方形院落,自南向北由门道、中央通道、东、西侧殿和正殿等部分组成,呈轴对称分布。于春雷认为,营堡外侧建立佛教寺庙,体现出清平堡在使用过程中所具有的浓厚的生活气息与宗教氛围。

“清平堡在修建之初的定位是军事和商贸二重的,在使用过程中,营堡内及周边发生的更多是文化交流和民族融合。”于春雷说,以清平堡为代表的长城遗址是长城两侧的民族与文化发生碰撞、交流、融合的场所,参与了中华民族的融合与发展,参与了中华文明的交流与传承。