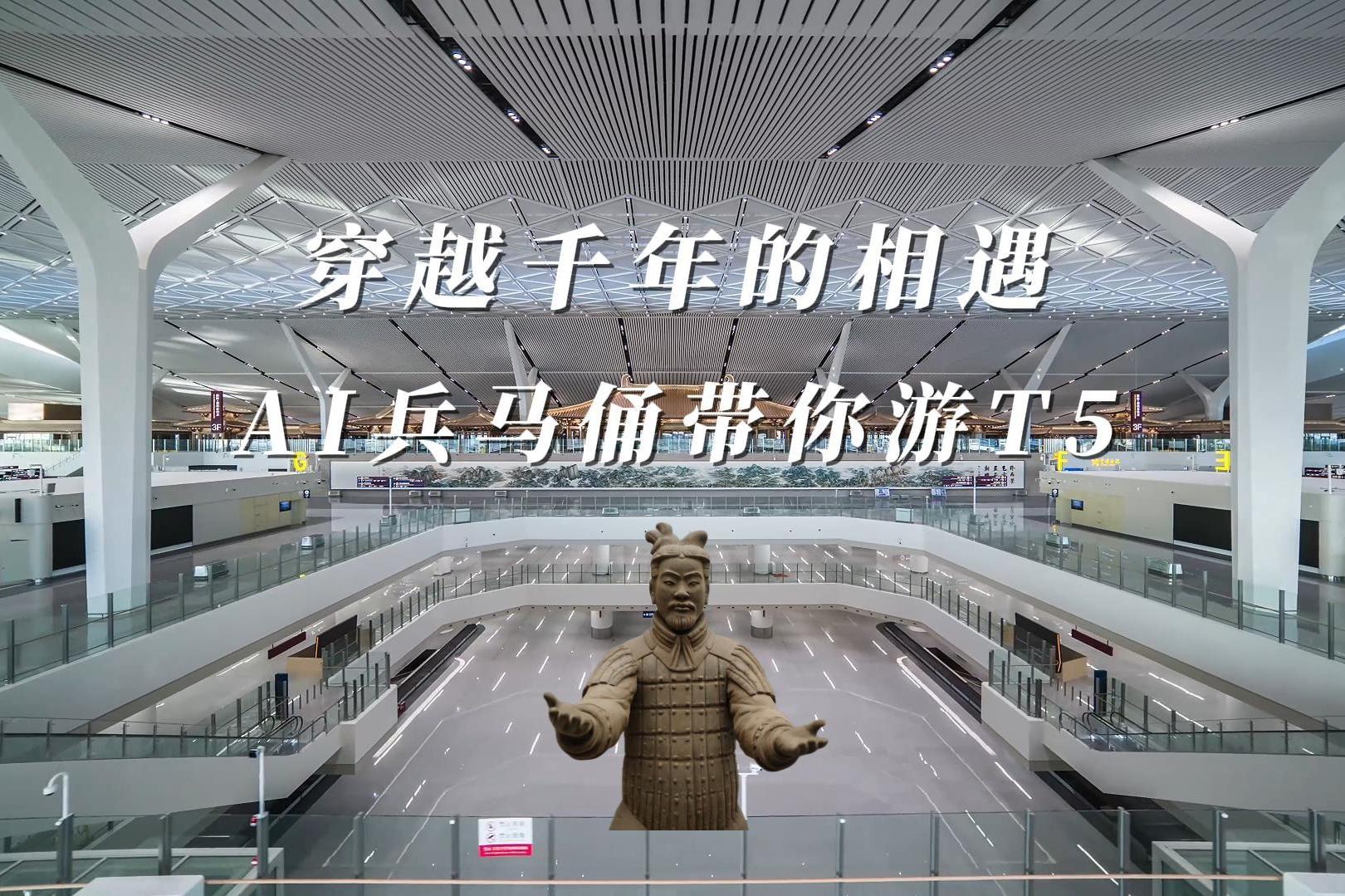

三秦都市报-三秦网讯(记者 赵争耀)近距离赏鉴最早出土的1号兵马俑“先锋战士”及罕见的“铠甲车左俑”,聆听文物专家揭秘国宝背后的故事,亲身体验文物的制作工艺……7月25日,西安市临潼区博物馆倾心打造的秦代文物鉴赏中心开始试运营。

1号兵马俑“先锋战士”的故事

“真是太幸运了,今天正巧赶上秦代文物鉴赏中心试开放,欣赏到了最早出土的1号兵马俑‘先锋战士’。”7月25日,来自广东江门的观众吴梓浩激动地说。

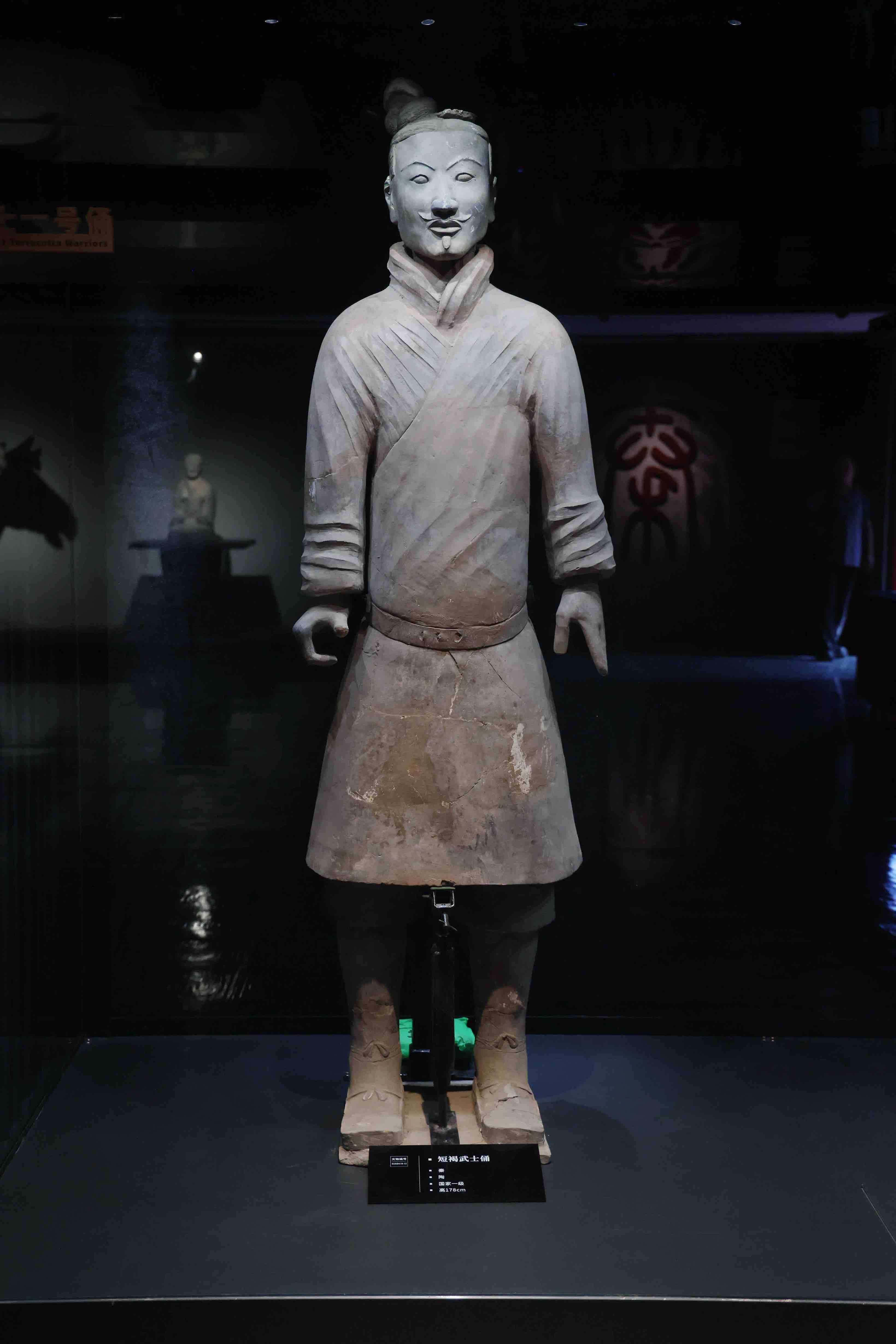

记者在秦代文物鉴赏中心展厅内看到,被称为1号兵马俑“先锋战士”的武士俑高1.78米,身穿战袍,手持武器,展现了秦军士兵的威武形象。

说起这件发现最早的武士俑,就无法绕开一个人。他就是“第一个真正意义上发现和认识秦兵马俑的人”,他的名字叫赵康民。

时间回转到1974年3月。

在距秦始皇帝陵1500米的临潼西杨村,几位村民“老杨”们正在打井,不小心挖出了一些“灰蒙蒙”的陶片和一个瓦罐(俑头),随后又陆续挖出了一些陶制的胳膊、腿以及铜箭头之类的东西,当时人们并没有意识到,这些东西会组成一个震惊世界的奇观。

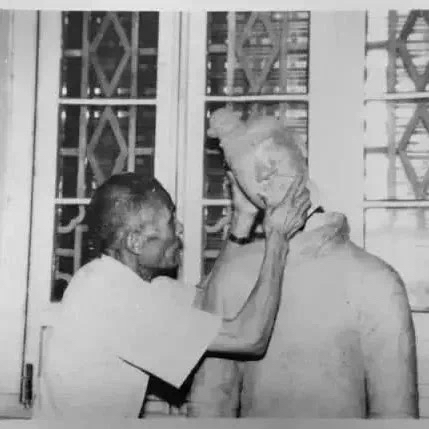

随着挖出的陶片越来越多,惊动了临潼县文化馆(临潼区博物馆前身),文化专员赵康民立即骑上自行车奔赴现场。一番观察后,赵康民判断,这是一座秦陵陪葬坑,这些瓦片很可能就是秦朝雕像的残骸。他要求村民立即停止挖井,再把这些文物残片全部捡起来,运到了文化馆。然后,赵康民开始尝试拼合、修复。

用树脂胶黏接、以石膏填补,经过赵康民的修复,秦武士俑第一次向世人展示了自己的模样:身高1.78米,身穿战袍、腰系束带、腿扎行藤、足蹬方口齐头履,双臂下垂,左手五指并拢,右手半握,拇指上翘。

当时,回乡省亲的新华社记者蔺安稳闻讯前来博物馆观赏,他为赵康民修复的陶俑感到十分震惊,当即对赵康民进行采访,很快就在人民日报的《情况汇编》上发表了《秦始皇陵出土一批秦代武士俑》。这是关于秦俑发现的第一次内部报道。

1974年7月15日,考古队正式进驻西杨村考古工地,从此拉开了揭开秦兵马俑神秘面纱的序幕,也才有了今天展示在世人面前的宏大秦代军阵。

据临潼区博物馆工作人员介绍,除了1号兵马俑“先锋战士”,赵康民最早发掘、修复的还有两件短褐武士陶俑和一件罕见的“铠甲车左俑”。如今,这批最早出土的兵马俑,集体在“秦代文物鉴赏中心”亮相,带领观众去溯源兵马俑的前世今生。

和大秦来一场“亲密接触”

鎏金翼虎熠熠生辉,鎏金铜凤凰神韵尽显,铜铍锋芒锐利依旧、秦瓦之王—夔龙纹大瓦当……记者了解到,在秦代文物鉴赏中心,33件秦代文物齐聚于此,让观众得以一窥那个辉煌时代的风采。

“鎏金翼虎长21厘米,高4.2厘米,材质铜质鎏金,肩生双翼,寓意‘如虎添翼’,虎呈爬行状,双眼由红宝石点缀。”工作人员告诉记者,这件鎏金翼虎由西安市公安局临潼分局在打击文物走私的行动中收缴。

“快看快看,这个铜凤凰真漂亮!”展柜中,一件鎏金铜凤凰吸引了观众目光。记者看到,这件鎏金铜凤凰昂首张口,双眼圆睁,奋翅翘尾,直立于半球形座上。羽纹纤细清晰,凤身翅座有多处小圆孔,原来镶嵌绿色宝石,后掉落丢失。据了解,该件文物出土于秦始皇陵北外城约1公里处,应是秦始皇陵园中的遗物。专家认为,鎏金铜凤凰原属某种建筑构件上的装饰,铸造精致,造型优美,让人叹为观止。

记者在采访中了解到,为了让观众得到更丰富的观展体验,在秦代文物鉴赏中心二楼还设置了不同功能的体验专区。在这里,观众不仅有机会见识到文物仓库的模样,目睹博物馆储藏保护文物的过程,还能在体验区亲自参与一场秦朝文化之旅:跟随文物修复师一同体验“文物修复”,在工作人员指导下亲手拓制一张珍贵的夔龙瓦当拓片,感受金石篆刻与拓印这一古老技艺的魅力。

当体验结束,观众将获得一份极具纪念意义的“秦代文物鉴赏证书”,作为曾经与秦文化亲密接触过的证明。

“秦代文物以其独特的历史价值和艺术魅力,成为研究中国古代文明的重要窗口。而兵马俑历经半个世纪的探索与保护研究,早已成为中国的标志性文化符号之一,它不仅是物质文化遗产,更是精神文化传承的重要载体。”临潼区博物馆负责人表示,秦代文物鉴赏中心是国内第一家综合性的秦文化学习展示与互动场馆,集文物展览、文物鉴赏、专家授课、亲身参与于一体。在这里,观众将有机会与专家进行深入交流,分享见解、深度体验了解秦文化,感受那个时代的文化魅力和艺术成就。