深海的奥秘,正变得不再遥不可及。船时8月18日13时许(北京时间11时许),深蓝色的西太平洋海面上,“蛟龙号”搭载科学家许学伟、潜航员齐海滨和张奕完成航次首潜,这是我国自主设计、自主集成的首台7000米级大深度载人潜水器“蛟龙号”的第300次下潜。

据2024西太平洋国际航次首席科学家、国家深海基地管理中心副主任许学伟介绍,8月18日的下潜在西太平洋海域一座尚未正式命名的海山进行,主要任务是观察及拍摄海山山坡到山顶的海底生物分布,采集生物、水体、地质样品和环境参数数据,并全面测试潜水器的各项功能。

船时6时许,深海之旅即将开启。

作业区天气晴朗,潜航人员和技术保障团队各就各位。按照平板电脑上的标准化作业流程,工程师们对“蛟龙号”各系统的100多个检查项逐项检查。一系列准备工作就绪后,工程师刘坤关上了“蛟龙号”的舱盖。

船时7时,“蛟龙号”准时入海。

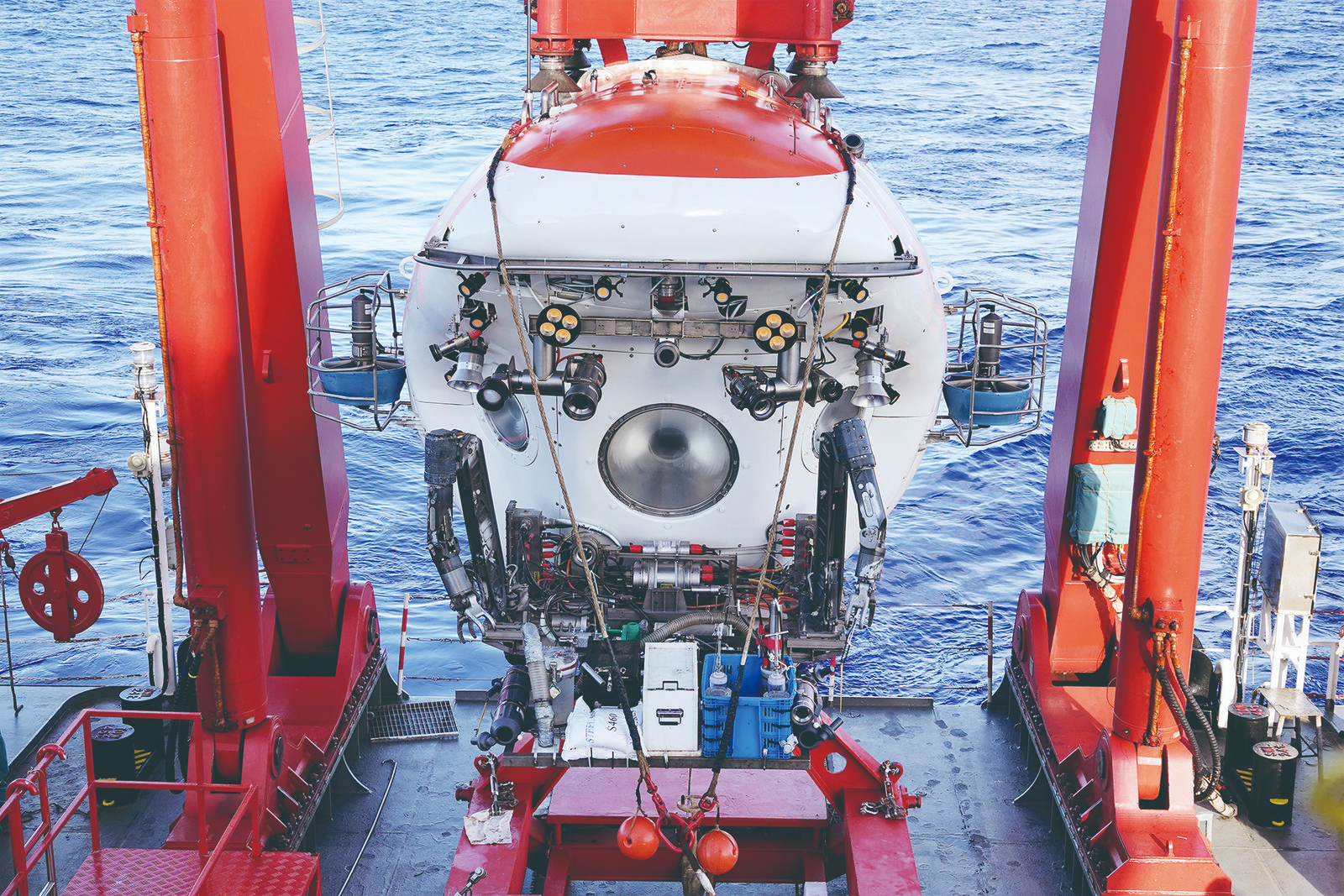

“蛟龙号”从“深海一号”船后甲板推出,并被绞车牵引布放至海面,一眨眼的功夫,便随涌浪漂到远处。

“现在‘蛟龙号’正在注水,100秒后它就会开始下沉。”顺着潜次总指挥傅文韬手指的方向,“蛟龙号”于船时7时18分从水面消失,慢慢沉入海底。

6个多小时后,“蛟龙号”出海。

深蓝的海面激起白色的浪花,“蛟龙号”于船时13时5分返回海面,带回了4K摄像机拍摄的高清视频,以及通过虹吸取样器、生物网兜、微生物原位富集装置等“三头六臂”带回的一系列样品。

在另一侧的潜器监控中心,科学家们早早守候在这里,“蛟龙号”从深海拍摄的画面被展示在大屏幕上。

2000米的深海宁静而漆黑,“蛟龙号”发出的一束光照亮前方的海底,顺着光照的方向,不时有白色的颗粒匆匆划过。

“海底微生物无法通过肉眼看到,但它们与漂浮在海水中的微小颗粒物聚集,形成颗粒般的‘海洋雪’,它们也是海山生物的主要食物来源。”许学伟说。

透过“蛟龙号”的“双眼”,绚烂多彩的深海生物在海山山脊浮现。海葵、冷水珊瑚、海绵缓缓漂荡,海星、海参、海百合等时隐时现,共同组成神秘的“深海花园”。

时间推移,“蛟龙号”来到海山山顶。中外科学家指着屏幕,一起辨认出现在山脚和山顶的岩石。“这两块岩石都有黑色的金属结皮,结皮包裹的应该是钙质沉积物,我们会带回实验室进一步分析。”中国海洋大学教授陈旭光说。

意犹未尽时,“蛟龙号”结束当天的深海之旅。作为以验证潜水器功能为主的工程潜次,这一潜次会比后续的科学潜次时间略短一些。

自2009年8月首次在长江江面完成下潜测试,2012年7月在西太平洋马里亚纳海沟完成7000米级海试,2017年进行全面技术升级,今年上半年首探大西洋并创下“九天九潜”新纪录,如今顺利完成第300次下潜……“蛟龙号”已在太平洋、印度洋、大西洋的海底留下足迹,彰显中国深潜的实力,实现“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”的夙愿。

在接下来的30余天,“蛟龙号”还将进行17次下潜作业,搭载中外科学家前往深海探索,共同推动深海生物多样性养护和可持续利用。期待“蛟龙号”能解锁更多未知的深海奥秘。

据新华社