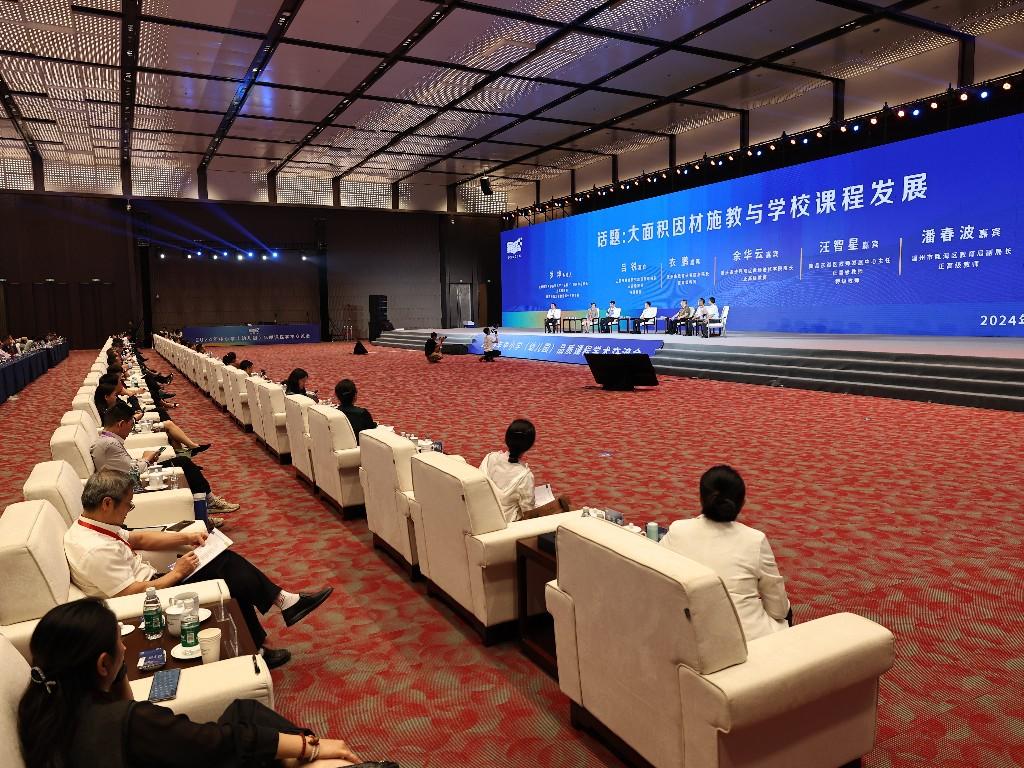

三秦都市报-秦闻讯(文/记者 马佩佩 图/记者 马昭)“大面积因材施教怎么实现?实现的方式是什么?因材施教与大面积因材施教到底有什么样的不一样?因材施教在现代化教育中的重要性。如何评价因材施教的效果?未来的学校课程如何适应不断变化的教育需求?”9月28日,2024年中小学(幼儿园)品质课程学术交流会举行。根据会议安排,下午5时,在主会场举行了热点聚焦与深度对话环节,三亚市教育研究培训院原院长吕锐、沈阳市教育研究院副院长衣鹏、重庆市沙坪坝区教师进修学院院长余华云、南昌东湖区教师发展中心主任汪智星、温州市瓯海外国语学校校长潘春波、重庆市江北区华新实验小学党总支书记李青春6位专家围绕“大面积因材施教与学校课程发展”这一主题展开深度探讨。会议由陕西师范大学实验小学“名+”总校长罗坤担任主持。

吕锐:每个孩子都不应该被辜负

吕锐说,因材施教是最大限度地激发孩子潜能,实现学生全面而有个性地发展。因材施教不光是一种理念,更应是一种策略,是对新时代高质量教育的高公平、高质量双重的一种追求。因材是前提,施教是对因材的反馈。他们之间是简单地平行地因材施教,真正的因材是在尊重学生个性差异的基础上,更加尊重关心孩子的发展,形成他们优势的发展。

就课程来看,吕锐结合课程的设计、实施和评价三方面进行说明,并在就实施推进区域和学校课程建设中谈了她的想法。课程的共建上,要有一校一策的特殊性,既有学科教学的刚需课程,又要有满足每个区域在地资源特质的普需课程,也有符合孩子个性生长的特需课程,这三种课程整体形成一种轨迹,就能完成每个孩子的因材施教,在实施的过程中更是如此。

教育的终极目标,就是让孩子形成自我学习的力量,这种投入不见得就是在升学中体现出来,但这是最真实的一种内在的成长经历。关于评价,她提到评价是动态生成的增值性评价,不光让孩子发现生命成长的脉络,更多地反馈给老师和学校管理者,让我们在实施课程的过程中,不断进行反思,课程规划设计出来,不是一劳永逸的,更多的是通过各种评价,多维度的评价不断迭代课程的构建与实施。

因材施教不仅仅是一个理念,更是在课程高质量发展中的一种策略,让每一个孩子的潜能都不被辜负,让每个孩子能依据他的优势去发展,这就是课程的魅力,这就是因材施教永久的价值。

衣鹏:品质课程在引领全国基础教育学校课改方面得到了广泛的认可

衣鹏表示,本次会议探讨的有关课程教学改革过程中的热点难点问题,内容丰富、恰当其时,对引领和服务广大学校老师,深化基础教育课程教学改革,建设高质量的教育体系,助力拔尖创新人才的培养,教育强国建设来说有非常重要的现实意义。

品质课程在引领全国基础教育学校课改方面得到了广泛的认可,上午的展示课上,我看到西安教育界在品质课程建设方面的探索和实践是百花齐放,各有特色,和而不同,各美其美,让我受益匪浅。

当前基础教育课程教学改革是一个既务实又前沿的热点话题。衣鹏认为大面积因材施教和课程发展二者之间是相辅相成,相互促进的关系。并从大面积因材施教、学校的课程发展、大面积因材施教和学校的课程发展之间到底是什么样的关系等方面谈到了他的认识。与嘉宾们介绍了沈阳的探索和经验做法。他说,因材施教需要教育工作者认真思考,要克服唯分数论这样的问题,更要落实五育并举,坚持五育融合,培育全面发展的人。

余华云:大面积因材施教虽是理想 追随理想的脚步去前进

余华云说:“我认为大面积因材施教的概念,目前只是一个可能性的概念,它有可能不能实现。教育从规模教育到个别化教育,是一个历史的演进。余华云语言精练,观点鲜明,他从孔子的因材施教到夸美纽斯提出的班级授课制这样的一个演变的过程,告诉现场听众,在班级授课制情况下进行个别化教育,已经给教育提出了一个难题。在当前的情况下,要进行大面积因材施教,其实是个理想,我们只是追随着理想的脚步去前进。”

汪智星:教育应该是农业,而不是工业

“大面积因材施教怎么实现?实现的方式是什么?”汪智星谈到,大面积因材施教和学校课程建设的话题,学校课程建设、课程改革二十多年了,品质课程也经历了七八年,我对学校课程建设有自己的思考。简单说就是四句话,一是国家课程校本化;二是校本课程特色化;三是特色课程精品化;四是精品课程常态化。

关于大面积因材施教,汪智星说,教育应该是农业,而不是工业。

他说:“我小时候家里有一亩二分田,父亲的施肥的时候有20斤肥料要撒到这一亩二分田里,该怎么撒?到了田里他围着一亩二分田走一圈,了解所有稻子的长势。长得特别差的多给一些,长得好的少给一点,长得特别好的几乎不给,最后这片稻子才能实现大和谐,我想大面积因材施教跟我父亲种田撒肥料是一样的道理。”他以父亲种植水稻为例子告诉大家要进行个别化的诊断,精准诊断,诊断之后,才能实现因材施教。

潘春波:在做课程的同时,建议多推进学校的场景课程的建设

杨四耕教授上午提出的量子教育的说法,我认为大面积因材施教和课程发展可以看成是一对纠缠的量子。

第一,大面积因材施教必须要创新和大力地推进课程改革,这是毋庸置疑的。第二,我个人理解大面积因材施教和推进学校课程发展必须依据学生的认知水平,然后分层分类设计当下的靶向课程,其实就是给学生作画像,都比较碎片,我们的学校能不能去探索基于学生的学业和生活校园实际情况,然后给出一个学生画像,再把画像还给学生,让学生进行自主学习,形成一个动态的画像,老师就可以精准入靶。所以我们的创新人才和平面层的学生,两个层的学生,他都会各取所需;第三,今天讨论的话题,很重要的细节,就是在做课程的同时,建议学校要多推进场景课程的建设。

通过今天的展示课我发现西安做得特别棒特别好,但是场景课程被很多学校忽视了。建议我们能不能把场景课程变成可扩展延伸的东西?比如学校数学馆的走廊课设置成可拼凑七巧板区,外围有没有初中小学场景化的知识的场景在跟进,这样才能养成杨四耕教授所讲的课程就是学生学校生活的全部。

李青春:个性化与课程教育发展相互融合相互补充

李青春就大面积因材施教在基层学校到底有没有好的见解和探索进行分享。

从怎么看的问题和怎么做的问题李青春谈了自己的观点。他说,因材施教本来应该是教育最本真的一样态。在今天不管是对教育工作而言,还是对整个社会的认识而言都显得特别陌生和艰难。

对于因材施教,我的理解就是个性化学习或者是个性化的教育。那为什么今天要提大面积因材施教呢?从农耕时代的个别化的个性化教育,到工业文明时代的大众的集体的统一性教育,再到今天互联网智能化时代,应该走向的是大众的更广泛的因材施教,也就是今天讲的大面积的因材施教。

对于因材施教除了刚才几位嘉宾谈到的是要让更多的人能够个性化发展。我以为还有另外一层意思,那就是针对某一个个体而言,他应该更多的更全面的更广泛的潜能被开发,这个应该算是大面积的一个内涵之一。对于大面积因材施教对个性化的发展,不管是从新世纪开篇以来,到近几年各种文件要求,都提到当今未来教育的发展就是要面对个性化教育。对于个性化与课程教育、课程学科发展的关系,他们是相互融合相互补充问题,这是怎么看的问题。

对于怎么做?他结合在一线的工作的经历,第一点,转变理念。要有因材施教是把每个人培养成不同的最精彩个体的理念、责任和担当;其次,对于因材施教,教育人都清楚应该怎么做。所以在实践中,要不怕麻烦,不能放弃初心和担当,要从教育人自身改变做起。

第二点,要改变统一。要改变统一的知识教学的课堂教学而转变为真正的素养导向课堂教学,要真正转变老师教、学生学的学习方式,真正落实多样化主题式的项目式的跨学科教学学习方式,更要改变统一的评价方式,注重个体的独特的评价和共同的评价。我觉得还要改变统一的学生承载的学习空间,建构更加开放的多元的学习长久空间。

第三点,要丰富课程。一是要将国家的课程校文化实施。当然德智体美劳个性化的发展,必须要保守,必须要坚持;二是让校本课程更加丰富多元可选择,只有在真实的经历场景当中,有可能发现闪光的火花,从而激励学生的潜能,培养学生成为最精彩最独特的那个自己。

第四点,还要和谐关系。对于今天的学校教学来说尤其明显,要把学生当作自己朋友的这种校园关系,激起学生对教育的求知欲和激情,更有益于学生个性化的发展。

最后他总结说,教育强国能够实现的重要的标志就是基于学校丰富的可选式的课程以及学习方向改变成为了现实,我们任重而道远。

罗坤:把品质课程作为调理的药方,建立良好的生态系统

罗坤总结道,大面积因材施教与学校课程发展,用一个最形象的方式,就是中国最优秀的传统的文化中医,中医自古以来就是因人而异,通过望闻问切来辨证施治,在辨证施治的过程中,同样的病症在不同人的身上,药方是不一样。

随着时代发展到今天,辨证施治的中医已经无法面对这么大一个群体,它如何来更新替代?这就像今天余华云院长所说的那样,面对这样一个问题,他觉得这是一个理想,需要去追寻,我想我们的中医也没有放弃进行改革的步伐。

因材施教,尤其是大面积的因材施教,我们更不应该放弃。我们应该把品质课程作为调理每一个孩子的药方,给他建立一个良好的生态系统,让良好的生态系统进行大面积去滋养。我相信随着品质课程不断在内部进行调整的同时,大面积因材施教也会得到很好的发展。