三秦都市报-三秦网讯(记者 陈飞波 郭子荻)在“小眼镜”“小胖墩”问题引发社会焦虑的当下,西安市《强健学生体质若干措施》的出台犹如一剂强心针。西安市经开第二学校以一场静悄悄的教育变革,将政策文件转化为立体化的育人实践。记者深入该校发现,这场变革远不止于“增加体育课时”的表层改变,更暗含着对传统教育理念的颠覆性重构。

时空折叠术:让碎片时间迸发运动能量

在共享器械角,数十种运动器材正被不同年级的学生有序取用。这正是该校破解“课间15分钟”难题的创新方案---通过场域再造与项目分层,构建起立体化运动网络。低年级楼宇廊厅变身“跳房子竞技场”,中庭广场上演着团队传球接力的“微竞赛”,更具创新性的是对时间的解构:在新增的5分钟“活力唤醒时间”里,学生正在进行“3+2”模式训练---3分钟单脚闭眼平衡挑战后,全体学生面向窗外绿植完成睫状肌调节训练。这种将运动生理学与脑科学结合的微干预,促使学生的上课专注度大大提升。

“我们像设计课程一样设计课间。”小学部体育教研组长孙科刚展示着课间活动的分层方案:低段注重趣味性运动启蒙,高段强化竞技性技能提升,周三的“非遗运动课间”则成为传统文化传承的专属场域。

“本学期在原有基础上新增一节特色体育活动课。在水平一阶段,学生主要了解一些基础的运动技能:如跳绳、基础体能。水平二阶段:设置了基本运动技能和专项运动技能的培养:体能、足球、篮球、乒乓球、啦啦操等。水平三阶段:设计了专项运动技能的提升,如足球、篮球、排球,做好与下一水平的无缝衔接。”小学部体育教师詹宏向记者介绍道。

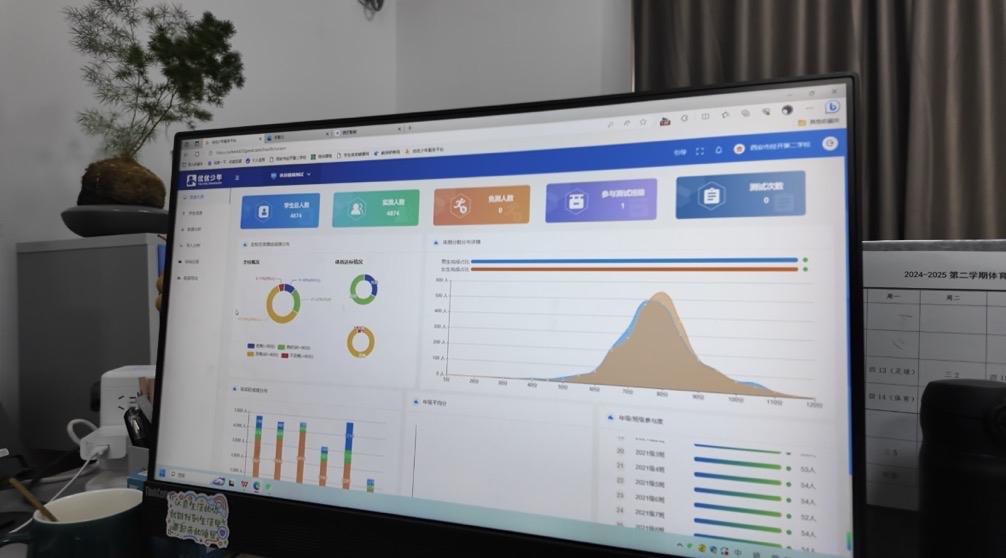

数据驱动的精准体育:AI 如何重塑教育边界

孙科刚向记者展示了一组数据驾驶舱:全校学生的 BMI指数、视力变化、运动负荷曲线等均以班级为单位动态呈现。“过去体育课是‘大锅饭’,现在通过AI分析,我们可以为每个孩子定制‘运动处方’。”

“这不是简单的数据堆砌,而是教育决策的科学化转型。”副校长张宁坤介绍,学校构建起“监测-分析-干预-评估”的闭环体系:教师在课堂上捕捉孩子们的运动数据,教研组每月开展体能大数据会诊,针对肥胖、近视、体态等问题实施精准干预。实施半年来,学生近视增长率有了大幅度下降,体质优良率也有效提升。

走班制背后的教育哲学:当体育遇见心智成长

詹宏告诉记者:“学校下一步将进行‘走班制 ’教学,让孩子们根据兴趣爱好选择体育项目。”这种打破班级界限的“走班制”,让每个学生都能找到属于自己的运动语言。

更深层的变革发生在教育理念层面。学校在“心智教育”办学理念引领下,将脑科学研究融入课程设计,大课间的“障碍跑+数独挑战”组合,既锻炼肢体协调又激活逻辑思维;心理教师介入运动团队建设,帮助学生提升抗压心态。“我们要培养的不是运动机器,而是具备体育情感、体育品格、运动能力、运动习惯、健康知识等核心素养的心智学子。”副校长张宁坤强调。

九年一贯制的育人长跑:构筑体能发展金字塔

作为九年一贯制学校,学校正在编织一张覆盖整个基础教育阶段的体能发展网络。教研组打破学段壁垒,设计1-9年级螺旋上升的课程体系:小学低段侧重感觉统合训练,小学高段引入专项技能启蒙,初中则转向运动素养提升。

这种连续性在武术课程中体现的尤为明显。一年级学生学习五步拳培养节奏感,五年级接触太极剑体会刚柔之道,九年级则通过武术哲学研讨理解东方运动智慧。每月举行的“武林大会”上,不同年龄段学生同场展演,呈现了独特的文化传承景观。

教育新生态:当体育成为成长枢纽

傍晚时分的校园依然生机勃勃。轮滑社团在广场划出优美弧线,航模社团正在进行手眼协调训练,连劳动实践课的翻地作业也变成了力量锻炼的延伸场景。这种“大体育”格局的形成,得益于学校构建的“家校社”协同网络---与专业俱乐部共建人才梯队,邀请非遗传承人开设传统体育工作坊。

“体育正在成为五育融合发展的枢纽。”张宁坤指着正在绘制运动损伤急救流程图的美术社团学生说,“当孩子们用艺术表达运动安全知识时,教育就实现了真正的融合。”

当很多学校还在为“确保课间十分钟”进退维谷时,经开第二学校的实践揭示了一个更深层的逻辑:学生体质提升不是简单的加减法,而是需要教育者重构场域时空、课程结构乃至评价体系的系统革命。这里的每个细节都体现着对教育规律的尊重——把碎片时间变成运动处方,让冰冷数据传递人文关怀,使传统非遗焕发科学精神。或许,破解“体质焦虑”的密钥,正藏在这种对教育本质的回归之中。