三秦都市报-三秦网讯(记者 赵丽莉)4月23日,2024年度全国十大考古新发现评审结果揭晓,陕西宝鸡周原遗址成功入围!从初露峥嵘到持续闪耀,周原遗址究竟凭什么在众多考古发现中脱颖而出,实现“出圈”呢?其重大发现如何改写历史认知?让我们一探究竟!

硬核1

三重城垣结构:揭示西周都城规划的神秘面纱

在此次考古发掘中,考古人员首次确认了西周时期周原遗址存在宫城、小城与大城的三重城垣体系。宫城面积约50万平方米,位于小城北部;小城面积达175万平方米,始建于商周之际;大城面积为520万平方米,建于西周晚期。这三重城垣共同构成了西周都邑严密的层级防御体系。其中,大城东南城门结构极为复杂,包含外瓮城、内瓮城、门塾等,城台跨度达95米,如此宏大规模的城门在先秦时期实属罕见。

此外,宫城内发现了网格状道路与密集夯土建筑有序分布,小城与大城则将以往零散的大型建筑、墓葬等纳入统一的城市空间,呈现出不同功能分区,宫殿区作为权力中心,建筑规格高且布局严谨;居民区为普通民众提供生活空间;手工业区承载着青铜器、陶器等生产活动;墓葬区则反映出当时的丧葬习俗与等级制度。这些发现为研究西周国家形态和都邑制度提供了关键证据,充分体现了西周时期先进的城市建设理念和规划思想,对于研究中国古代城市的起源、发展以及城市功能的演变,具有不可替代的参考价值。

硬核2

先周大型建筑:填补历史空白的关键实证

周原遗址西南部王家嘴区域的一号建筑群堪称重磅发现。这座 2500平方米的庞大建筑,是目前已知规模最大的先周文化建筑,其门塾、庭院、前后堂室的完整结构,经考古学家完整揭露后,确凿证实周原正是古公亶父迁岐后的先周都邑,填补了先周至西周早期建筑史的空白,让后人得以透过这珍贵的实物资料,领略那个遥远时代的建筑风貌与社会生活图景。

此外,遗址中宫殿、宗庙等建筑基址同样不容小觑。夯土技术与木构架结构等先进营造方法的运用,不仅直观展现出当时高超的建筑水平,更为研究中国古代建筑技术的发展提供了无可替代的实物依据。从先周一号建筑群到各类建筑基址,周原遗址在建筑领域的发现,对探究古代建筑的传承演变脉络,有着举足轻重的意义。

硬核3

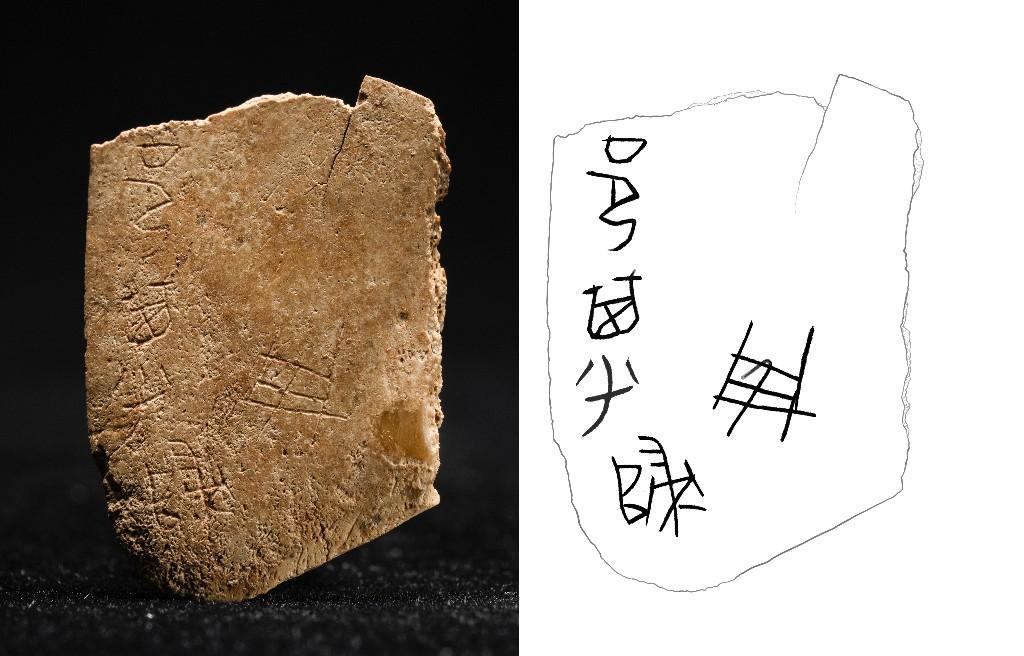

甲骨文:文字史研究的重大突破

在周原遗址的考古过程中,出土了200余片卜甲/骨,其中辨识出180字。这些甲骨刻辞内容丰富,涵盖天文历法、军事战争、地理国族等诸多方面,反映了当时人们的宗教信仰、思想观念和社会状况,为研究西周的宗教文化和意识形态提供了重要线索。尤为引人注目的是,一片甲骨上刻有“秦人”二字,这一发现将秦人历史记载提前至西周时期,为秦人起源研究提供了直接文字证据,在文字史研究领域具有里程碑式的意义。同时,甲骨文中首次记载的月相名“朏”,也为天文历法研究提供了新的线索。

硬核4

特殊遗存:折射社会现象的历史碎片

在周原遗址宫城南门壕沟,考古人员发现 40-100具涵盖各年龄段的散乱人骨,经检测,其普遍存在营养不良、龋齿率高及劳损痕迹。考古学家推测,这些人骨或因西周祭祀活动作为人牲被献祭,祈求风调雨顺、战争胜利;也可能是战争、灾荒等社会动荡后的弃尸,为研究西周社会风俗、宗教信仰及社会稳定性提供了关键证据。

此外,遗址中大量动物骨骼出土,其中马骨数量居多,且部分马骨残留青铜马具,彰显其特殊地位。西周战事频繁,马作为重要交通工具与战争力量,其数量和质量关乎军队战斗力。大量马骨的发现,不仅揭示畜牧养殖业与军事需求的关联,也反映周人对马的重视及独特马文化,这些特殊遗存勾勒出西周社会的复杂图景。

硬核5

学术价值与历史地位:探索中华文明起源的重要节点

此次考古发掘中,周原遗址三重城垣与大型建筑群的发现,无疑确凿地证实其作为西周政治核心的地位。宫城、小城、大城层层嵌套的严密布局,不仅是西周都城建设的典范,更以承前启后的姿态,深刻影响了东周都城的形态构建,为研究古代都城规划演变提供了关键线索。凭借这些卓越的考古成果,周原遗址不仅成功入选2024年中国考古新发现,更在全国十大考古终评中脱颖而出,引发国际学界的广泛关注,已然成为探索中华文明起源的关键坐标。

从城垣体系到建筑群,从甲骨文到特殊遗存,周原遗址的一系列重大发现,彻底重塑了学界对西周都邑结构与先周文化的认知。三重城垣设计展现出当时高超的城市规划智慧,甲骨文中对“秦人”的记载,更是将秦人历史追溯至西周时期;而王家嘴一号建筑群等大型夯土遗迹,填补了建筑史的空白。这些发现使周原遗址成为研究中国古代城市史与文明进程的“活标本”,如同一把珍贵的钥匙,为我们打开了深入探究西周历史文化的大门,对中华文明探源工程具有不可估量的价值。